STARTSEITE I AKTUELLES I PETER MARGGRAF I BILDHAUER UND ZEICHNER I SAN MARCO HANDPRESSE I VENEDIGPROJEKT I KONTAKT

|

|

Das Licht im Schatten

Gedichte von Hans Georg Bulla mit

einer Radierung

von Peter Marggraf im

bibliophilen Band „Landflüchter“

Isabel Kobus

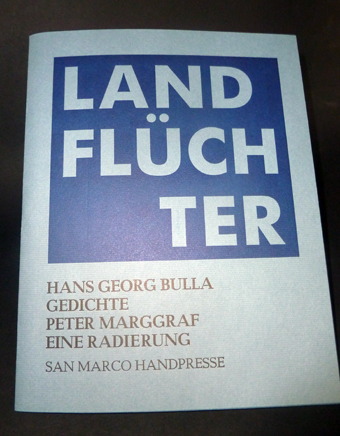

Am 20. Juni 2019 ist Hans Georg Bulla 70

Jahre alt geworden. Zeitgleich hat Peter Marggraf in der San Marco

Handpresse die neuen Gedichte des großen niedersächsischen Lyrikers

herausgegeben: Der bibliophile, großformatige Band „Landflüchter“

ist im Sommer 2019 in 24 Exemplaren und vier zusätzlichen

Künstlerexemplaren erschienen. Das klare Schriftbild in

12-Punkt-Candida, in bewährter Marggrafscher Qualität auf der

Linotype gesetzt, mit dem Handtiegel auf Büttenpapier gedruckt und

mit höchster Sorgfalt gebunden, harmoniert mit der einfachen und

klar strukturierten Form der Gedichte ebenso wie die Radierung mit

dem Titel „Im blauen Schatten“, die Peter Marggraf jedem Band

beigelegt hat und auf die noch näher einzugehen sein wird.

Als den „Dichter, der die Stille

aufschreibt“ bezeichnet Bert Strebe den Jubilar in seiner Würdigung

zu Hans Georg Bullas 70. Geburtstag. Stille Melancholie und die

Fähigkeit, Stimmungen in schlichte, aber höchst präzise Worte zu

fassen und damit ungewöhnliche und doch eingängige Bilder zu

schaffen, waren schon immer wesentliche Eigenschaften des Lyrikers

Hans Georg Bulla, und sie sind es heute noch. Doch in seinem neuen

Band findet sich auch Überraschendes – neue Töne, die deutlich

machen, daß Hans Georg Bulla zwar 70, aber noch lange nicht alt ist.

Den Gedichten in „Landflüchter“ stellt

Bulla ein Zitat des schwedischen Dichters und

Literatur-Nobelpreisträgers Tomas Tranströmer voran: „Im Gelände

draußen, nicht weit von der Ansiedlung, / liegt seit Monaten eine

vergessene Zeitung voller Ereignisse. / Sie altert Nächte und Tage

hindurch in Regen und Sonne, / dabei, eine Pflanze zu werden, ein

Kohlkopf, dabei, mit dem Boden eins zu werden. / So wie eine

Erinnerung sich langsam zu dir selbst verwandelt.“

Das Zitat paßt so gut zu Bullas neuer

Gedichtsammlung, daß man meinen könnte, es sei dafür geschrieben.

Die Themen „Vergessen und Erinnerung“ sind stets gegenwärtig in den

vorliegenden Gedichten, ebenso aber auch die Verwandlungen, die

Tranströmer in ähnlich schlichten, aber eingängigen Bildern

ausdrückt, wie Hans Georg Bulla das in seiner Lyrik vermag: Die

Zeitung wird zur Pflanze, das Geschehene zu Erde, die Natur nimmt

sich all das, was für uns Menschen einst so wichtig schien. Zugleich

aber bleibt die Erinnerung, das Abbild all der wichtigen und

scheinbar wichtigen Dinge des Lebens, im Kopf des Menschen und wird

dort Teil der eigenen Persönlichkeit, wandelt sich zum Selbst. In

der Analogie dieser Verwandlungen liegt die Verbindung des Menschen

zum Außen: Die Zeitung mit den Worten als Sinnbild des Außen und die

Erinnerung als Sinnbild des Innen sind beide in ständiger

Veränderung begriffen. Das Ziel dieser steten Veränderung aber ist

ein schicksalhaftes – Verwesung und Tod stehen beiden bevor. Dieses

Bewußtsein ist Ursache für die tiefe Einsamkeit des Menschen, die

immer wieder in Hans Georg Bullas Gedichten aufscheint – doch

zugleich zeigt es auch den Weg auf, sie zu überwinden. Die

Universalität dieser Themen läßt der Dichter im vorliegenden Band

noch deutlicher hervortreten, indem er das lyrische Personal im

Vergleich zu früheren Bänden erweitert hat. Zusätzlich zur immer

wieder aufscheinenden eigenen Innensicht wirft er Schlaglichter auf

Charaktere aus verschiedenen Lebenswelten – die Tänzerin, die

Musiker, den Süchtigen und den Prediger, Kinder, Kranke und

Gebärende.

„Baggersee“ heißt eines der schönsten

Gedichte in „Landflüchter“. In einem wie hingegossenen Bild evoziert

es ein Treffen junger Menschen am See: „Eine lange Nacht, ein

kleines / Feuer, die Flaschen im Wasser. / Wir im Kreis hockten auf

/ abgeschlagenen Stämmen (...) / das Gelächter wurde lauter“. Im

zweiten Abschnitt ist „der Transistor stumm geworden“, die

Jugendlichen begeben sich zur Ruhe: „Zwei legten sich in die /

Schlafsäkke auf den Boden, / zwei teilten sich die Matratze“. Und:

„Einer ging noch einmal / um den See und kam nicht wieder“. Ein

offenes Ende, wie in manch einem der hier versammelten Gedichte: Ob

der eine nur die Versammlung verlassen hat, ob er seinen Tod gesucht

hat im Wasser, oder ob der Schluß nur ein Verweis auf das Loslassen

scheinbar schöner Erinnerungen ist – dem Leser bleibt die Deutung

selbst überlassen. Die „lange Nacht“ jedenfalls, die anschaulich

heraufbeschworene Gemeinschaft jugendlichen Vergnügens, erweist sich

als ebenso vergänglich, vielleicht illusionär, wie das Schriftbild

der verwesenden Zeitung in Tranströmers Zitat.

Auffällig jedoch

ist der Bruch in diesem Gedicht, der härter ist als manches, das man

aus früheren Bulla-Gedichten gewohnt ist. Dergleichen ist in diesem

Band auch anderweitig zu finden. So fliegt in „Im Juli“ am Ende ein

Vogel gegen „das blinkende Fenster“ / „in ein gläsernes Feuer“. Zwar

ist die Störung, das Beängstigende in diesem Gedicht schon am Anfang

angekündigt, als ein Hubschrauber und eine Sirene „eine Schleppe aus

Lärm“ über den Garten ziehen, doch im Mittelteil sorgt die Katze –

wie immer ein beliebter Gast in Bullas Gedichten – für die Illusion,

zumindest in der Natur sei alles in Ordnung – sie „streicht langsam

/ an den gestapelten Brettern / vorbei in ihr Versteck“.

Der Tod des

Vogels im „gläserne[n] Feuer“ des sonnenbeschienenen Fensters ist

ein ungewöhnlich verstörendes Bild für Hans Georg Bulla.

Irritierender noch präsentiert sich das erste Gedicht des Bandes,

„Der Nachen“: Eine nicht näher definierte Gruppe von Menschen, als

„wir“ bezeichnet, treibt in einem Nachen durch Brackwasser, hört das

Heulen der Hunde, „je ferner desto lauter“, bis schließlich ein

grauer Bug vor ihnen auftaucht, er „teilte das Wasser, / den Nachen

und uns.“ Die bedrohliche Stimmung und das rätselhafte Ende – wie

kann ein Nachen geteilt werden und wie kann es, nach einer solchen

Teilung, noch ein „uns“ geben? – setzen Zeichen für diesen Band, in

dem Bulla immer wieder auch Verstörendes in Worte faßt, ohne dabei

aus seinem kunstvoll-schlichten Sprachduktus herauszufallen.

Brillant und in einfachen Worten

verbildlicht Hans Georg Bulla beispielsweise die unscharfe Grenze

zwischen Grausamkeit und Unschuld in „Februar, auf dem Hof“: Nach

dem Schlachten bekommt das als „du“ angesprochene Kind eine

Schweinsblase als Ball, mit trockenen Erbsen darin: „Du wirfst ihn

rasselnd hoch / in die kalte Luft, / ein voller Mond / steht früh am

Himmel.“ Das Organ des geschlachteten Tieres wird zum Spielball des

Kindes, dessen Gefühle das Gedicht nicht thematisiert. Der volle

Mond gleicht in seiner runden Form dem Ball, zugleich kontrastiert

seine romantische Evokation aufs Schärfste mit der rasselnden

Schweinsblase. Wie schon in „Im Juli“ treten hier Mensch und Natur

in ein dynamisches Verhältnis miteinander, sie könnten Opfer sein

oder Täter, sie haben keine Wahl – alles geschieht mit

schicksalhafter Stringenz.

Das Dramatische des Schicksalhaften, wie

es sich schon im Prozeß der Verwesung und Verinnerlichung im

Tranströmer-Zitat andeutet, spielt in „Landflüchter“ eine erhebliche

Rolle, und manche dieser Gedichte sind kurz gefaßte Geschichten von

komplexer Tragik. „Vater aus dem Krieg“ läßt in 14 Zeilen in voller

Wucht die innere Entfremdung einer Familie vor dem Auge des Lesers

erstehen: Der Vater, vom Lager zurück, schreit im Schlaf

unverständliche Wörter, morgens sitzt er stumm mit seiner Frau beim

Frühstück, und am Ende „(...) ging sie, weckte den Jungen“ – das

Trauma des Krieges, so ahnt man, wird hier auf einen unschuldigen

jungen Menschen übertragen. Ebenso wie der Vater nachts nichts mehr

von seinen Schreien weiß, ist das nächtliche Drama seiner Eltern

nicht ins Bewußtsein des Jungen gedrungen – und doch ist es seines,

er hat die Schreie und das Schweigen im Schlaf aufgesogen, er kann

diesen Eltern nicht entfliehen, die ihrerseits in ihrem Leben

gefangen sind. Auch und gerade die nicht bewußte Erinnerung wird zum

Selbst.

Das harte Schicksal der Kinder in vergangenen Zeiten ist immer

wieder Thema in Bullas neuen Gedichten – das Baby in „Neugeboren“

wird nicht alt werden, und „Damals im Heim“ kratzten die Decken auf

den blanken Armen, Gespött und Gelächter treffen den, der die Hose

herunterlassen muß vor dem „blonden Fräulein.“ Nicht weniger hart

trifft es die alten Menschen in diesem Band. Doch mit einem

wesentlichen Unterschied: Während die Kinder keine andere Wahl haben

als sich ihrem Schicksal zu ergeben, finden die alten Menschen Wege,

mit ihren Erinnerungen wie auch mit der Bedrohung durch Schwäche und

Tod umzugehen. Die „Alte Tänzerin“ holt sich zwar blaue Flecken,

wenn sie beim Tanz an Tischkante oder Schrankecke anstößt, doch die

beeindrucken sie nicht, denn „sie will nicht, daß etwas / ihr im Weg

war, als sie sich / eben drehte, drehte um die / eigne Achse.“ Ihr

Wille läßt sie nicht ruhen, ungeachtet der schmerzhaften Realität –

und die Erinnerung an ihre einstmaligen Fähigkeiten ist ihr zum

Selbst geworden, von dem sie nicht lassen kann, um das sie immer

wieder unbeirrbar kreist.

Der Sterbende in „Sein letzter

Geburtstag“ hingegen will nach außen dringen, die Welt umfassen:

Einen Globus wünscht er sich, der von innen leuchtet, um den will er

seine Hände legen und „die Naht spüren, die / die Hälften

zusammenhält.“ Und das lyrische Subjekt in „Die Alleinesserin“

vergißt zwar das Essen auf dem Herd und hat den Koffer an der Tür

stehen, falls sie eilig fort muß – aber: Sie stellt Blumen auf den

Tisch, streicht die Decke glatt und stellt „einen zweiten Teller

dazu.“ Damit hat sie einen Weg aus den Dunkelheiten des Lebens

gefunden: das Miteinander mit einem anderen Menschen.

Das Miteinander ist ein wesentliches

verbindendes Element nicht aller, aber doch einer erheblichen Anzahl

von Gedichten in diesem Band. Und es setzt ein Zeichen jenseits der

Verstörung, das über das einführende Tranströmer-Zitat hinausweist.

Denn auch wenn Werden und Vergänglichkeit eins sind im Inneren wie

im Äußeren, so unterscheidet den Menschen doch eines von den Dingen

seiner Umwelt: seine Fähigkeit zum Miteinander, zur Liebe. An der

Gesellschaft anderer mag der Mensch scheitern, so wie am

„Baggersee“, oder sie mag Illusion bleiben wie in „Die

Alleinesserin“ oder in dem traurigen kleinen Gedicht „Schwimmen im

Meer“, in dem das lyrische Ich noch im Untergang einer Gestalt am

Strand zuwinkt, von der er wohl weiß, daß es sie nicht gibt.

Doch wo die

Gemeinschaft tatsächlich geschieht, ist sie Trost, vielleicht sogar

Rettung. So wie in „Durchs Moor“, als das radfahrende „Du“ stürzt,

das „Ich“ ihm aufhilft, und „wir lagen uns / dann in den Armen.“

Oder wenn in „Ende des Sommers“ die sterbende Katze noch einmal in

die Augen ihrer Menschen blickt, die ihr „noch ein paar / helle Tage

verschafft“ haben. Oder wenn das „Alte Paar“ im gleichnamigen

Gedicht gemeinsam auf die Schläge der eigenen Herzen hört – die

ausgelesene Zeitung wird, anders als im Tranströmer-Zitat, hier vom

Wind ergriffen, die Welt bewegt sich, die Erinnerung verweht, doch

das Paar bleibt sitzen: „Ein ganzes Leben / hat gereicht / den Platz

zu finden“. Und so können sogar die losgelassenen Erinnerungen zum

Trost werden, wenn sie einen geliebten Menschen evozieren. Im

letzten Gedicht, „Durchfahrt“, versinnbildlicht das Gedenken an

einen toten Freund ein Handschuh, er „ging verloren / auf dem Weg,

winkend / lag er dann auf einem / der hohen Steine.“

Bezeichnenderweise ist es hier kein lyrisches Ich, das durch die

langen Reihen der Gräber geht und den Handschuh dem Grabstein

überläßt – es ist ein lyrisches Wir.

Dem Band beigelegt hat Peter Marggraf

eine Radierung aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Im blauen Schatten“.

Vor dunklem Hintergrund zeigt sie eine kompakte Gestalt, die

weibliche Brüste hat, deren markanter, haarloser Kopf und deren

breite Schultern jedoch auch die Assoziation von Männlichkeit

wecken. In ihrer Haltung wirkt die Figur – eng angelegte Arme, der

Hals leicht im Körper versunken – verschlossen und in ihrer engen

Begrenzung durch den Bildrand sogar eingeschlossen, gefangen.

Zugleich wenden sich Kopf und Blick jedoch in die Ferne. Ein

angedeuteter zweiter Umriß des Kopfes deutet auf den titelgebenden

„blauen Schatten“ hin, dessen Blau in der Schwarz-Weiß-Radierung

rein symbolischen Wert hat – dieser Schatten macht zudem deutlich,

daß die helle Figur ihren Kopf in die Richtung gewendet hat, aus der

sie beleuchtet wird: Sie blickt ins Licht.

Das in einfachen Strichen gezeichnete,

aber dennoch komplexe Bild trägt ähnliche Deutungsmöglichkeiten in

sich wie die Lyrik Hans Georg Bullas in diesem Band: das

Gefangensein im eigenen, durch die Schicksalhaftigkeit des Lebens

geprägten Ich, die Melancholie der Erinnerung, zugleich aber auch

das, was darüber hinausweist – die Universalität des Menschen, der

nie allein mit sich ist, auch wenn es ihm so erscheinen mag, und

dessen Blick in die Ferne immer eine Erleuchtung in sich trägt, auch

wenn er im Schatten steht.